おしゃれな空間づくりに憧れるけれど、大掛かりなリノベーションはハードルが高い…

そんな方に最近人気なのが、セルフリノベでつくる石壁。

この記事を担当するライターJackyも、自宅に石壁をつくりたくて、そのつくり方をいろいろと調べてみました。

石材を使った壁は、北欧風やホテルライクな空間とも相性抜群で、空間に高級感と温もりをプラスしてくれます。

初心者でも簡単にできるセルフリノベの方法や、失敗しないコツ、スタイル別のおすすめ石壁など詳しく解説していきます。

目次

石壁のインテリアとは?特徴と魅力

石壁の特徴と魅力

インテリアにおける石壁は、自然な風合いを取り入れつつ、空間に高級感や重厚感をプラスできる人気アイテムの一つです。

石壁の特徴や魅力をまとめると、、、

✔ 高級感・重厚感がある

✔ 自然素材ならではの温かみ

✔ 空間に立体感が出る

✔ 色や形状次第で、さまざまなスタイルになる

✔ 耐久性がある

スタイル別のマッチする石壁

石壁は色や形状などを変えることで、北欧風やホテルライク、シンプル系、ジャパンディ、ナチュラル、韓国風などさまざまなインテリアスタイルにマッチするアイテムです。

それぞれのスタイルに合った石壁のカラーはコチラ。

| スタイル | 石壁のカラーや形状 |

|---|---|

| 北欧風 | グレー系のフラットな形状:落ち着いた雰囲気を演出 ホワイト系のレンガ調:明るく開放的な印象 粗めのナチュラルストーン:素朴で温もりのある仕上がり |

| ホテルライク | 大理石調のタイルスタイル:高級感と洗練された雰囲気を演出 ダークグレーのフラットな形状:シックでモダンな印象を与える 光沢のあるブラウン・ベージュ系ストーン:上品で落ち着いた空間 |

| 韓国風 | ホワイト系のレンガ調:明るく可愛らしい印象 ホワイト系のフラットな形状:シンプルナチュラルな印象 |

| ジャパンディ | ホワイトやベージュ系のシンプルな大理石調:洗練された印象に グレー系の層があるタイプのストーン:高級感と落ち着いた雰囲気に |

本物の石壁 VS フェイクの石壁

本物の石壁

石壁風のパネル(シンネル)

リノベーションで石壁をつくる際、本物の石とフェイクストーンのどちらを選ぶかは重要なポイントです。

どちらにもメリット・デメリットがありますので、下記の比較表で比べてみてくださいね。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 本物の石材 | ✔ 重厚感・高級感がある ✔ 耐久性がある | ✔ 施工が難しくプロ向き ✔ コストがかかる |

| フェイクストーン | ✔ 軽くてDIYしやすい ✔ コストが抑えられる | ✔ 本物に比べるとチープに見える場合も |

プロに施工を頼んで、リアルさを追求するなら、本物の石壁。

手軽にセルフリノベしたい、DIY初心者という人は、フェイクストーンに。

近年は、フェイクストーンでも写真のようにリアルな見た目のウォールパネルも増えています。

また、本物の高級感とパネルの手軽さを兼ね備えた天然石を取り入れたDIY用のパネルアイテムも発売されています。

石壁をセルフリノベするには?

石壁のリノベはコストがかかる…

本物の石壁のリノベーションはプロに頼むのが一般的ですが、コストがかかって大掛かりになるのが難点…。

「できるだけ費用を抑えたい」という人には、セルフリノベーションがおすすめです。

パネル状のアイテムなら簡単!

石壁をつくる際、本物の石でつくる場合は、金物など特殊なアイテムを使う必要も多く、素人がつくるには難易度もコストもかなり上がってきます。

私のおすすめは、パネル状になった石壁アイテム。

大きく分けて、①天然石を薄くスライスしてパネル状にした石壁ウォールパネルと、

②PVCなどの素材でリアルにつくった石壁風ウォールパネルの2つ。

それぞれ下記のような特徴がありますので、用途に合わせて選ぶことができます。

| 特徴 | |

|---|---|

| 天然石パネル① | ✔ 天然石のリアルな質感が楽しめる ✔ チープさがない ✔ パネル状だから石材を使うより手軽 ✔ セルフリノベできる |

| フェイクパネル② | ✔ ①よりも安価な場合が多い ✔ より軽く使いやすい ✔ セルフリノベがより手軽 |

石壁をセルフリノベするための基本のツール

ウォールパネルを使って室内の壁を石壁にセルフリノベする場合には、下記のような道具が必要になります。

※その他、使用するウォールパネルによって必要な道具が異なります。商品説明書をご確認ください。

●お好みの「石壁ウォールパネル」

●大型カッター

●カッターマット

●両面テープ

※接着剤で貼り付ける場合→シリコンボンド、コーキング材

●メジャー

●ローラー

●軍手

●布、ぞうきん

●金切り鋸

初心者でもできる!石壁セルフリノベのポイント

▼まずは下準備から

購入前に事前のシミュレーションが大事

何をするにも、下準備をしっかり行うことで後の工程がスムーズに進みます。

壁にウォールパネルを貼る場合、事前にどう貼っていくのかシミュレーションをすることが大事。

貼る場所のサイズを測定し、購入予定のウォールパネルのサイズを考慮してレイアウトを考えていきましょう。

横に貼る、縦に貼る、斜めに貼る、目地をそろえる、目地をずらすなど、貼り方はアイデア次第でたくさんのバリエーションがありますよ。

※商品によって推奨する貼り方がある場合も。それぞれの説明書などを確認してください。

レイアウトが決まったら、必要なウォールパネルの数量を割り出して購入しましょう。

初心者の方は、必要枚数ギリギリではなく、少し余分に用意することをおすすめします。

壁をキレイに!

ウォールパネルを貼る壁の汚れをキレイに落としましょう。

絞ったぞうきんで拭き、油分が多い場合は重曹やアルカリ性の洗剤で拭き取ります。

油分や汚れが残っていると、両面テープやシール式の場合の粘着力が弱まってしまいます。

多くのウォールパネルの場合、「屋内の平らな壁」「シールが貼れる壁」に使用可能です。

屋外、大きな凸凹がある壁、ザラザラした壁、砂壁・漆喰壁・土壁などには使えないことが多いので注意しましょう。

▼ 貼り方のコツ

下準備ができたら、早速ウォールパネルを貼っていきましょう。

下から貼っていく

DIY初心者におすすめの貼り方は、下からウォールパネルを貼っていく方法。

パネルが安定するので、慣れていなくても貼りやすいですよ。

また、下の端から貼っていく方法と、中央から貼る方法があります。

■端から貼る場合

最後に余ってカットした部分を次の列の最初に貼ります。

■中央から貼る場合

中央から貼る場合は両端で余分をカットします。

石目調のものは中央から貼る方がキレイに見える場合もありますが、カットする部分が多くなるため、施工に必要な材料が多くなります。

レイアウトを検討する段階で、しっかり計算することがポイントです。

手軽なシール式 or しっかり貼る接着剤

最近は石壁のウォールパネルでも、剥離紙をめくって貼るだけのシール式のもたくさん販売されています。

DIY初心者や手軽にセルフリノベしたい方は、シール式をチョイスして貼っていきましょう。

シール式のものでも、しっかりと貼りたい場合は接着剤を使います。

剥離紙を剥がし、全体に接着剤を添付していきますが、貼る場所の壁紙が浮いている場合は壁紙ごと剥がれてくる場合があるので注意!

浮いている部分がある場合は、壁紙を剥がすか、切り目を入れて壁紙をノリでしっかりと貼っておきましょう。

目地を付ける場合

ウォールパネルで、目地(パネルとパネルの継ぎ目の部分)をつける場合は、パネルとパネルの間に5㎜程度の隙間を開けて貼っていく必要があります。

「スペーサー」と呼ばれる、目地を均等に取るための道具をを使えば作業が楽になりますよ。

また、目地を付けた場合、貼り終えたあとに「目地材」を付けていく必要があります。

しっかり圧着していく

ウォールパネルは、しっかりと壁に押し付けて貼っていきます。

さらに、ローラーなどでパネルの境目を中心に圧着していくのもポイントです。

防汚機能の付いた壁紙は、粘着シートや両面テープが付かない場合があります。壁紙をはがすか、壁紙表面にヤスリがけを行ってください。

失敗しないためのポイント:失敗例と対策

よくある失敗例①:重さでズレてくる

石壁のウォールパネルは、どうしても重量がある商品が多いことが難点。

そのため、シール式で貼るとズレてきてしまうことも。

対策①:より軽い商品を

重さでズレてくる場合、より軽い商品を選ぶことがポイント。

天然石を使用したものでも一枚300g以下の商品も販売されています。

PVCなどでできた石壁調のものでは、一枚約140gのものも。

また、表面の凹凸が少なくシンプルなデザインの石壁ウォールパネルの方が軽量な傾向があるようです。

対策②:接着剤を使用して一定時間固定

シール式や両面テープでズレてくる場合は、接着剤で貼り付け、24時間程度、養生テープなどで抑えておきましょう。

また、貼る前に壁に凹凸がないか、壁紙に防汚機能が付いていないか再度チェックしましょう。

よくある失敗例②:ウォールパネルが足りない…

対策①:事前のシュミレーションをしっかり

貼っていくうちに「パネルが足りない…」なんてことにならないためには、ウォールパネルを購入する前に、しっかりとしたシミュレーションが必要です。

貼りたい壁のサイズを測り、貼り方を考えた上で、必要枚数を割り出しましょう。

通販サイトの中には、手軽に枚数を計算できるシミュレーターを用意している場合もありますので、ぜひ利用してみてください。

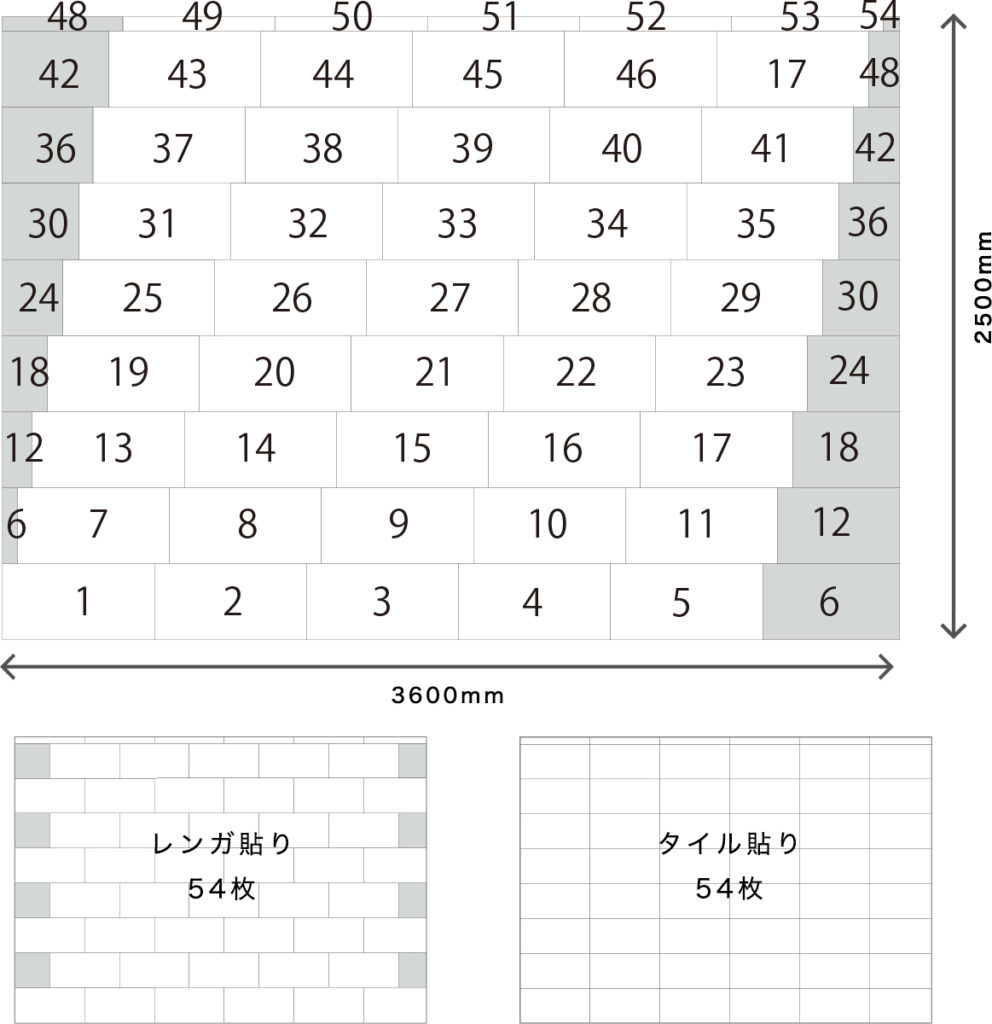

対策②:簡単な縮尺配置図をつくろう

簡単な縮尺配置図をつくると、貼るときにも迷わずに済みます。

上記の例で見ても、貼り方が変わるだけで枚数が変わっているのがわかると思います。

特に、ウォールパネルの縦横の長さの差が大きいものは、貼り方による枚数の違いが顕著になるため注意が必要です。

対策③:必要枚数よりも1.15倍

対策①②でしっかりと対策しても、商品の個体差やカットしたときの誤差などで、実際に貼っていくと微妙に枚数が変わっていくことも。

そんな時のために、余分に購入しておくことが対策につながります。

目安になるのは、「必要枚数の1.15倍」。

カットを失敗してしまったときにも安心ですね。

よくある失敗例③:目地がキレイじゃない

対策:スペーサーを使う&しっかり拭く

目地をつくって貼る方法は、より本格的なイメージになる反面、「目地の幅がバラバラ」「目地材がはみ出す」など、施工に慣れていない場合は逆に汚い印象になる場合も。

対策としては、目地の幅を均一にするためにパネルとパネルの間に挟む「スペーサー」を使うこと。

さらに、パネルを貼って目地材を埋めた後、乾く前と乾いた後に硬く絞ったスポンジで拭くとキレイに仕上げることができます。

失敗しないための石壁ウォールパネルの選び方

①「シール式&軽い」石壁ウォールパネルを選ぶ

特にDIYやセルフリノベ初心者の方は、迷ったらシール式の軽いものを選ぶと施工しやすいですよ。

▼おすすめの「シール式&軽い」石壁ウォールパネル

友安製作所でおすすめのシール式&軽い石壁ウォールパネルは、一枚あたり“約280g”のデコストーン Refine( リファイン)。

「軽い=重さでズレてくる」心配も少なく、シール面をペタッと貼っていくだけなので、不器用な人でもキレイに仕上がりやすいパネルです。

また、天然石パウダーを主原料とした高耐久硬質素材でできていて、タイル状のモダンなカラーとデザインが特徴です。

天然石パウダーを使用しているから、本物の石壁っぽさも十分。

② 目地付きのものを選ぶ

目地をつくると本格的な石壁になりますが、目地の幅を開けながらパネルを貼ったり、後で目地材を入れたりと、結構な手間がかかります。

「正直そこまでするのは、ちょっと…」と思う人も多いはず。

それに何より失敗のもと!

そんなときは、「目地付き」の石壁ウォールパネルを選ぶことをおすすめします。

最初からパネルに目地が付いているから、隙間を開けずに続けて貼っていけばいいだけ。

簡単&キレイに貼ることができますよ。

▼おすすめの「目地付き」石壁ウォールパネル

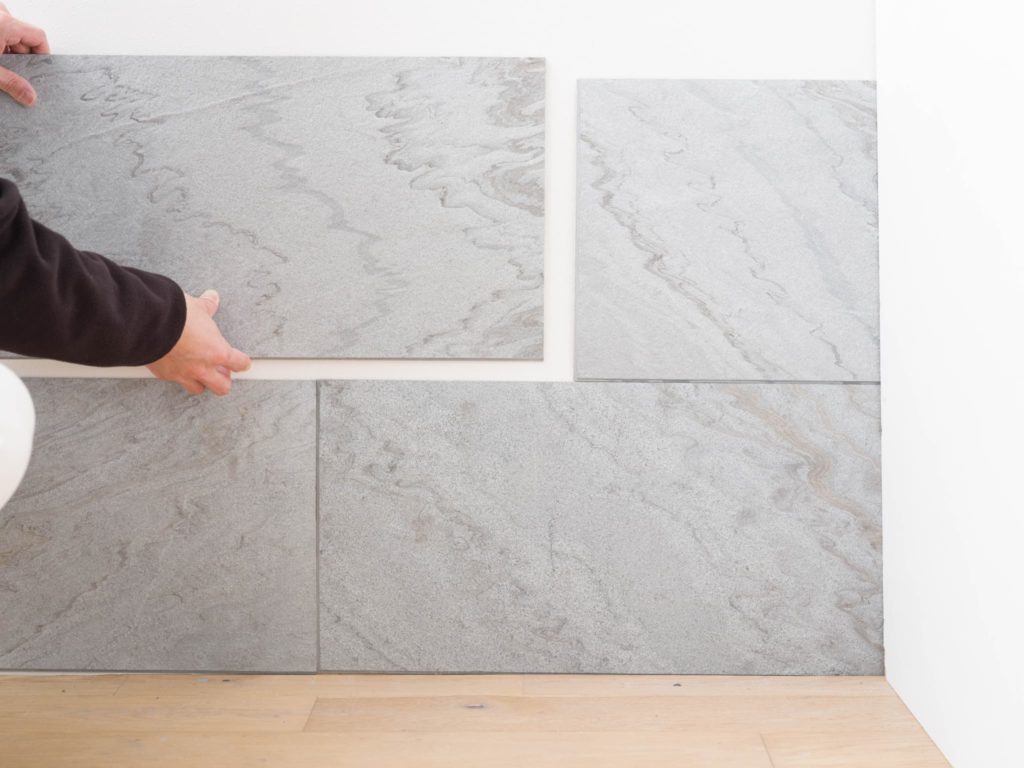

目地付きの石壁ウォールパネルのおすすめは、デコストーン SOLID TILES(ソリッドタイル)。

パネル自体に「L字」で目地が付いているので、わざわざ自分で目地をつくる必要がありません。

また、ジョイント式になっているので、簡単にさくさく貼っていくことがでます。

シール式で、そのまま貼るだけで奥行きのある石壁に。

さらに天然石を薄く削ってつくっているから、見た目もかなり本格的なんです。

セルフリノベに!スタイル別のおすすめ石壁ウォールパネル

▼北欧スタイルには、この石壁

北欧インテリアの特徴は、ナチュラルな素材感とシンプルながら温かみのあるデザイン。

そして、ホワイトやベージュ系がメインのコーディネートです。

そんな北欧スタイルには、石壁特有の自然な風合いと、マーブル状のホワイトカラーが優しいイメージのデコストーン「SOLID TILES (ソリッドタイル)」のホワイトマーブルがおすすめ。

天然石特有の質感と立体感も、ナチュラル要素がポイントの北欧スタイルにぴったりです。

▼ホテルライクには、この石壁

シックでモダンな印象のデコストーン「 mono(モノ)」は、ホテルライクな空間づくりにもしっくり馴染みます。

特に写真のカラー、デザートブラックは、大人っぽくて高級感もあるデザイン。

男性の部屋に合わせるのもおすすめです。

▼韓国風スタイルには、この石壁

韓国風インテリアの特徴は、シンプルで洗練されたデザインと、やわらかい色合いが特徴的です。

カラーはベージュやホワイト系が基調で、くすみカラーを取り入れるなど、淡いトーンが基本。

素材はラタンや明るいオーク材を取り入れ、ナチュラル系インテリアにも似ています。

そんな韓国風インテリアには、デコストーン「Refine(リファイン)」のカララホワイトがぴったり。

天然石パウダーを使ったマットな素材で、レンガ調のデザインが温かみのある韓国風インテリアにマッチします。

セルフリノベで石壁をつくろう

今回ご紹介した石壁のウォールパネルを使えば、北欧風やホテルライクな石壁もセルフリノベで十分に実現可能です。

適切な材料と方法を選べば、初心者でもプロに依頼するよりコストも低く、自分好みの石壁をつくることができます。

ぜひ、自分だけのオリジナル石壁をセルフリノベしてみましょう!

✔ 重さでズレてくることが少ない

✔ 女性や初心者でも施工がしやすい

✔ 接着剤を使わないので手軽